四合院設(shè)計(jì)建筑如何在歷史條件存留生存下來?

清代是北京四合院發(fā)展的巔峰時(shí)期。自清代后期起,中國逐漸淪為半封建半殖民地社會,北京四合院的發(fā)展也開始逐步走下坡路。

在外族入侵和西方文化滲入的影響下,北京傳統(tǒng)住宅建筑也受到一定影響。這個(gè)時(shí)期建造的四合院,有的或多或少加進(jìn)了一些西洋建筑的裝飾成分,最典型的就是圓明園式隨墻門的出現(xiàn)。受“西學(xué)東漸”之風(fēng)影響較深的人為標(biāo)榜自己為“新派”代表,也有一些在宅內(nèi)興建“洋樓”的例子,但為數(shù)不多。

總的來說,這個(gè)時(shí)期,北京的傳統(tǒng)民居基本保持了明清型制。

日本帝國主義侵華,使中國社會發(fā)生了很大變化。由于通貨膨脹,物價(jià)上漲,市民經(jīng)濟(jì)狀況每況愈下,很多原來住獨(dú)門獨(dú)院的居民已沒有能力養(yǎng)更多的房子,只好將多余的房子出租,以租金來補(bǔ)貼生活。居民的住房越來越少,院里的房客越來越多。獨(dú)門獨(dú)戶的四合院開始變成多戶雜居的大雜院,四合院的居住性質(zhì)發(fā)生了變化。

1949年以后,北京傳統(tǒng)四合院在使用上出現(xiàn)了根本性變化。由于所有制的變更,很多清代遺留下來的王府、宅院由私產(chǎn)變?yōu)楣a(chǎn)。它們不再為昔日的貴族所占有,轉(zhuǎn)而成為國家機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、工廠、幼兒園、俱樂部等公用住房。使用功能的改變,使得建筑本身與使用者的需求之間產(chǎn)生了難以解決的矛盾,最終的結(jié)果,不是人服從建筑,而是建筑被人所改造。那些仍作為住宅用的院落,己不再為獨(dú)家占有,變?yōu)槎鄳艟幼〉?ldquo;大雜院”。這些用途上的變化,使四合院再難保持昔日的深邃、安謐、幽雅和溫馨,四合院被分割、改造、瓜分成了普遍現(xiàn)象。

文化大革命的浩劫,是北京四合院罹難最為嚴(yán)重的時(shí)期。60年代末的紅衛(wèi)兵“掃四舊”,將四合院中精美的磚雕、木雕、石刻、彩繪盡行掃蕩,無數(shù)價(jià)值極高的藝術(shù)品,或被砸成碎塊,或被抹上泥灰,能得以幸存者為數(shù)寥寥。緊接著發(fā)生的為“備戰(zhàn)”搞的全民挖洞運(yùn)動,進(jìn)一步破壞了四合院的原有格局和排水系統(tǒng),造成嚴(yán)重后果。1976年唐山大地震更是雪上加霜。為避震災(zāi),在已經(jīng)很擁擠的院子里塞滿了“抗震棚”,隨著人口增長,這些抗震棚后來都成了永久性建筑,把四合院搞得面目全非。 文革以后,北京城市發(fā)展總體規(guī)劃中確定了四合院保護(hù)方針,使上述惡化趨勢有所控制,但緊跟而來的大規(guī)模的舊城改造與四合院的保護(hù)又出現(xiàn)了尖銳的矛盾,建設(shè)性破壞時(shí)有發(fā)生,如何解決好舊城改造和四合院保護(hù)的矛盾,仍是—個(gè)需要認(rèn)真研究的課題。

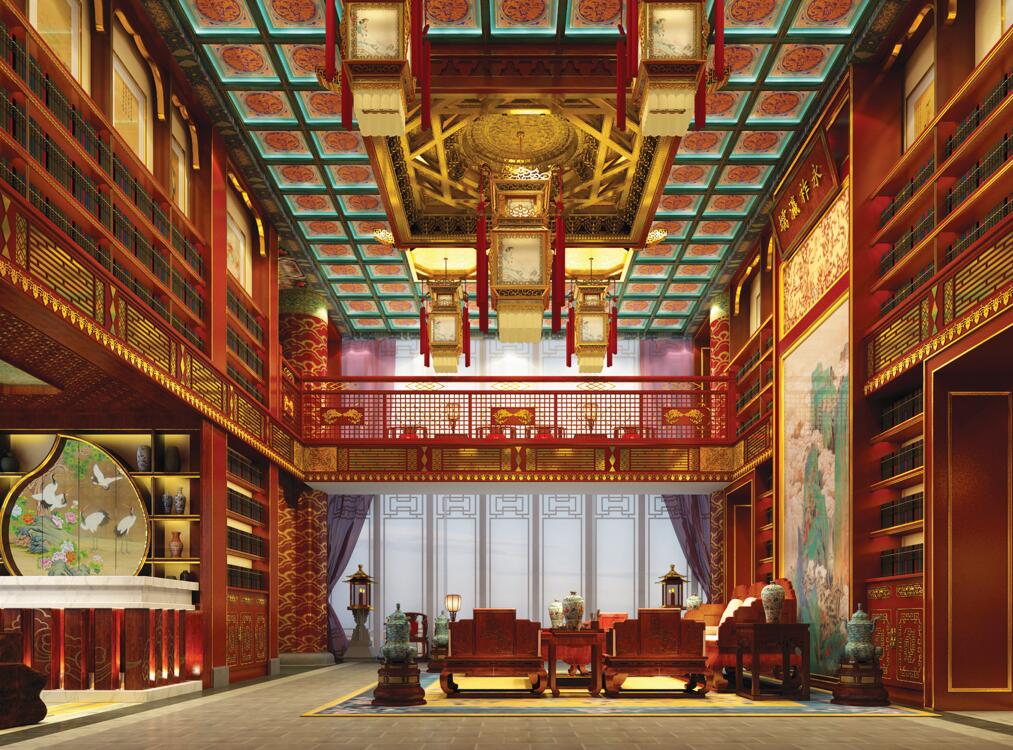

在80年代初至今的十多年中,北京的四合院聚集區(qū)又出現(xiàn)了一種新的景象:一些移居北京的僑民和在改革開放中先富起來的人們,抱著懷舊心理和對傳統(tǒng)文化的強(qiáng)烈追求,在四合院集中的地方買下 舊院,重新翻建新四合院。有些長期居住在中國的外國人也征地建房,住進(jìn)了傳統(tǒng)的中國民居。這種 新四合院大多采用傳統(tǒng)建筑的外形和色彩,室內(nèi)則是暖氣、上下水、衛(wèi)牛間、空調(diào)等現(xiàn)代化設(shè)施和高檔裝修。經(jīng)過翻建的四合院,由多家居住的大雜院重新變成一家一戶的私宅,院落寬敞,花草豐茂,景致幽雅,安恬靜謐,四合院似又回到了它的鼎盛時(shí)期。這種新的景象近年來愈演愈烈,大有蓬勃發(fā)展之勢。這種現(xiàn)象,是北京四合院的復(fù)蘇,還是傳統(tǒng)住宅建筑在新的歷史條件下的發(fā)展,日前尚未有人進(jìn)行研究和界定,但它作為一種不可忽視的歷史現(xiàn)象,已在北京四合院的發(fā)展史上書寫了新的一筆。

北京四合院是我們祖先經(jīng)過幾千年的實(shí)踐、改革、遴選、優(yōu)化而創(chuàng)造出來的一種優(yōu)秀的住宅建筑形式。它是中國人民祖祖輩輩辛勞智慧的產(chǎn)物,是—代代華夏兒女藝術(shù)才華的結(jié)晶,它記載著中華民族悠久的歷史,寄托著炎黃子孫深厚的民族感情,是中華民族一筆豐厚的歷史文化遺產(chǎn)。

在改革開放不斷深入的今天,如何在繼承中華優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的前提下,有分析地吸收外宋文化為我所用,是擺在我們面前的重要課題。我們要認(rèn)真學(xué)習(xí)傳統(tǒng)、弘揚(yáng)傳統(tǒng),為創(chuàng)造具有中國民族風(fēng)格的現(xiàn)代建筑而努力。